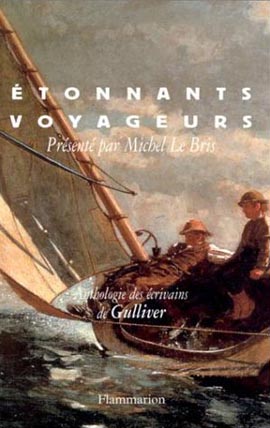

Cette anthologie fut publiée aux éditions Flammarion, en avril 1999, à l’occasion du dixième anniversaire du festival.

QUATRIEME DE COUVERTURE

Nicolas Bouvier, Bruce Chatwin, James Crumley, Jim Harrison, Jacques Lacarrière, Jacques Meunier, Redmond O’Hanlon, Hervé Prudon, Salman Rushdie... Quelques noms parmi tant d’autres, pour un exceptionnel panorama de la littérature voyageuse. Quelques noms et une formidable aventure initiée par Michel Le Bris en 1999, avec la création du festival « Étonnants Voyageurs », à Saint-Malo, puis de la revue Gulliver.

Nicolas Bouvier, Bruce Chatwin, James Crumley, Jim Harrison, Jacques Lacarrière, Jacques Meunier, Redmond O’Hanlon, Hervé Prudon, Salman Rushdie... Quelques noms parmi tant d’autres, pour un exceptionnel panorama de la littérature voyageuse. Quelques noms et une formidable aventure initiée par Michel Le Bris en 1999, avec la création du festival « Étonnants Voyageurs », à Saint-Malo, puis de la revue Gulliver.

« Un jour, parce que j’étouffais dans les modes de l’époque, qu’il me fallait un autre espace, où respirer un peu plus large, je décidai que c’était trop, et qu’il fallait se battre, pour une littérature plus aventureuse, plus voyageuse, ouverte sur le monde, soucieuse de le dire. En rassemblant les petits enfants de Stevenson et de Conrad partout, de par le monde.

"Tout grand livre, écrivait Stevenson, est quelque part un récit de voyage," Nulle école, nul dogme, nulle forme obligés, mais la conviction affirmée que c’est l’épreuve de l’autre, de l’ailleurs, du monde, qui, seule, peut empêcher la littérature de se scléroser en modes, en formes vides. La quête de cette parole vive, portée à incandescence par les artistes, les poètes et les écrivains, en nommant le monde, nous le donne à voir et l’invente, le revivifie.

Un lieu, un texte, et le regard croisé d’un(e) inconnu(e) au boutdu monde dans le voyage se joue peut-être le retour à une vérité un peu trop oubliée de la littérature : écrire, c’est toujours s’en aller.

Les dix ans d’un festival au succès non démenti, la nouvelle naissance de la revue Gulliver (Librio), ont paru une belle occasion de vous livrer cette anthologie : le meilleur des récits de voyage publiés au fil des numéros de Gulliver. Allons ! Stevenson avait raison : "Le Dehors guérit." »

Michel Le Bris

TABLE

- Michel Le Bris : Dire le poème du monde

- Alain Borer : Koba

- Jean-Claude Bourlès : Retours à Conques

- Nicolas Bouvier : Thesaurus pauperum

- Nicolas Bouvier : Petite morale portative

- Bruce Chatwin -Paul Theroux : Retour en Patagonie

- Jean-Luc Coatalem : Sur l’eau

- James Crumley : La route, mode d’emploi

- Annie Dillard : Le cèdre d’Alaska

- Alain Dugrand : Belizéennes

- Gretel Ehrlich : Printemps

- Jean-Luc Fromental : Le Lapon introuvable

- Philippe Garnier : La casa Quiroga. Voyage d’amour, de folie et de mort

- Jim Harrison : Passacaille du poète perdu

- Jacques Lacarrière : Jardins

- Gilles Lapouge : Le voyage en Ethiopie

- Michel Le Bris : Lumières du Nord

- Barry Lopez : Le Yukon-Charley : aspect d’un monde sauvage

- Thomas MacGuane : Prolégomènes au maniement du lasso

- Jean Malaurie : Au pôle géomagnétique nord : 29 mai 1951

- Peter Matthiessen : Safari silence

- Jacques Meunier : La Suède à dos d’oie

- Cees Nooteboom : Minshuku, Tsumago

- Redmond O’Hanlon : Souvenir de Bruce Chatwin

- Hervé Prudon : Absences répétées

- Jonathan Raban : Bayous

- Christof Ransmayr : Surabaya

- Patrick Raynal : Missoula

- Jean Rolin : L’Hôtel doré

- Salman Rushdie : Allô, c’est Bruce

- Éric Sarner : La Passe du vent

- Colin Thubron : L’Arménie

- Kenneth White : Le clodo du Hokkaïdo

PREFACE

Michel Le Bris

Dire le poème du monde

Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager ; je voyage pour le plaisir du voyage. L’essentiel est de bouger ; d’éprouver d’un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie. De quitter le lit douillet de la civilisation et de sentir sous ses pas le granit terrestre avec par endroits, le coupant du silex.

Robert Louis Stevenson, Journal des Cévennes

S’évader, sortir des livres et des codes, briser là nos acquis, nos savoirs, pour réapprendre peut-être le simple usage du monde : « éveil » ne se dit-il pas aussi exil, exode, errance ? On part, parce que l’on veut croire qu’un regard peut triompher des bornes de la pensée. Pour la magie d’un mot. Ou parce qu’un goéland, là-bas, aura crié trop fort. Et on voudrait, dès lors, que chaque instant soit une « première fois ».

Pourtant, que serait un voyage sans le livre qui avive et en prolonge la trace - sans le bruissement de tous ces livres que nous lûmes avant de prendre la route ? Samarcande, Trébizonde, tant de mots, dès l’enfance, qui nous furent comme des portes, tant de récits, tant de légendes ! Mais le livre, s’écrivant, ne cesse de se clore, voilà notre voyageur contraint de maîtriser une forme, d’enchaîner des images, d’ordonner des concepts : n’était-il pas parti avec en tête d’autres rêves, échapper aux formes, aux conventions, et sans doute à lui-même se laisser faire par le grand livre du monde ?

L’opposition n’est peut-être qu’apparente. Car ce n’est pas tant l’accumulation des « choses à voir » que traque le voyageur, ou ces « faits » dont les journalistes font leur illusoire provende, que le secret de la vision des choses, ce par quoi elles s’arrachent à l’indifférencié des jours comme à l’opacité de la matière pour lui faire signe, enfin, d’un autre lieu. Et qu’il éprouve ainsi, ne serait-ce qu’un instant - mais ce sont ces instants qui comptent dans une vie -, ce qui, en lui, échappe, quoi qu’en disent les doctes, aux déterminations du « social-historique. »

Ils nous l’ont tant chanté, pour nous mettre sous leur coupe, nous fixer à demeure, que nous n’étions en somme que le produit de nos « contextes » ! Usages, codes, milieux, et ces jours si semblables au tic-tac des horloges, la vie comme sur des rails, chacun simple rouage de la machine sociale, nous devenons aveugles, à force d’habitudes - qui donc nous a empêché, là, tout à l’heure, à ce carrefour, de sortir du chemin, gagner un autre espace ? Voyageur, en somme, celui qui refuse de ne plus rien voir de ce qu’il veut regarder. Et que fait-il ainsi, sinon retrouver le rêve qui pareillement anime l’écrivain, malgré tout ce qui l’enserre, le ligote, l’oblige, théories littéraires, conventions du « Milieu », usure de la langue, qu’un texte, c’est précisément ce qui ne peut être réduit à ses contextes ? Une part de nous-même « n’en revient pas », d’avoir voyagé - et c’est cette part qui nous impose d’écrire.

Un lieu, un texte, et le regard croisé d’un(e) inconnu(e) au bout du monde : il se pourrait que dans le voyage se joue le retour à une vérité un peu trop oubliée de la littérature : écrire, c’est toujours s’en aller.

Bien des gens vivent comme s’ils campaient au-dehors d’eux-mêmes. Non parce qu’ils en sont un jour sortis, mais au contraire parce qu’ils n’y sont jamais entrés. Sans doute se trouvera-t-il des médecins des âmes pour les enfoncer en eux-mêmes - mais en les condamnant le plus souvent à n’en plus pouvoir sortir. S’il est un « secret » du voyage (et de la littérature), si quelque chose se joue dans l’espace fluide de l’errance, c’est peut-être cela : ce point de réversibilité entre le Même et l’Autre, l’intérieur et l’extérieur, si difficile à penser, mais éprouvé si violemment, qui toujours nous appelle, et nous précipite indifféremment par les chemins et dans les livres.

Il n’est pas de départ innocent, nous rappelle Jacques Meunier, en ouverture du Monocle de Joseph Conrad : « partir, c’est prendre congé ». De son milieu, souvent, et de ses « règles du jeu », des idéologies du temps, des chapelles et des clans. Pour respirer un peu, gagner son propre espace, se « changer les idées » - c’est-à-dire en avoir, qui ne soient pas le caquet du troupeau. De là sans doute que l’on se retrouve si vite taxé, au retour, de renégat ou de subversif.

Chacun des auteurs concernés trouverait aisément dans son histoire personnelle les motivations qui lui firent prendre la route, à tel ou tel moment. Mais la coïncidence des dates est frappante. Après des décennies de célébrations « avant-gardistes », en quelques mois : Les Équinoxiales de Gilles Lapouge, Les Gamins de Bogotà de Jacques Meunier, Les Limbes incandescents de Kenneth White, Chemin faisant de Lacarrière, et L’Homme aux semelles de vent, de votre serviteur - sans oublier les débuts de la légende Corto Maltese, enfin édités en album par Casterman. Au même moment, en Angleterre, Bruce Chatwin publiait En Patagonie, qui allait marquer spectaculairement l’apparition d’une nouvelle génération de travel writers britanniques. 1976-1977 : les années charnière.

Qui furent aussi les années de l’adieu au marxisme. Pour être juste, personne, sur le coup, ne s’aperçut de l’apparition de ce courant. C’est qu’au même moment éclatait l’affaire des « nouveaux philosophes », qui mobilisait l’attention des médias, et frappait d’autant plus les esprits que tout s’y jouait à coups de slogans simples. Comment faire entendre, dans ce vacarme de réunion électorale, sa petite musique ? J’en sais d’autant mieux les difficultés que j’y fus impliqué - et L’Homme aux semelles de vent, que j’avais écrit à l’écart, comme un essai de « philosophie voyageuse », se trouva jeté dans le chaudron médiatique comme un libelle antimarxiste. Il l’était, sans doute : tant de murailles étaient à effondrer, alors, pour retrouver l’air libre ! Mais seul, pour moi, importait le mouvement vers un espace « autre » - et là-dessus, rien à faire : « Alors, dites-moi, jeune homme, Karl Marx ?... » Moi qui rêvais de Patagonie, et d’îles sous le vent !

Adieu au marxisme, adieu au gauchisme, mais certainement pas à ce qui nous fit danser, au mois de mai 1968. Le refus des dogmes, des normes et des codes, des morales convenues, du cela-va-de-soi de l’ordinaire des jours, le goût d’y aller voir, de se risquer hors de sa caste et de ses certitudes, pour se frotter aux autres, et au monde - n’était-ce pas cet élan, alors, qui nous portait ? Et n’était-ce pas cela, d’abord, mai 1968 : un appel d’air, dans un monde trop vieux, devenu étouffant, une prise de parole contre la sclérose de la langue (des langues de bois) ? On raille volontiers ces soixante-huitards qui, laissant là leurs études, leur métier, tout souci de carrière, s’établirent en usine ou aux champs, pour ne rien dire de ces béats à extases qui s’égarèrent sur les chemins de Katmandou, et certes il leur fallut, pour se risquer ainsi, une générosité bien éloignée des cynismes d’aujourd’hui, mais par-delà les naïvetés, les langues de bois et les illusions missionnaires, n’en déplaise aux narquois, demeure l’essentiel, cette volonté de s’arracher à soi, de sortir de sa bulle, pour toucher d’un peu plus près le réel, se mettre à l’écoute, accepter d’être secoué, bousculé, transformé à l’épreuve du monde - au péril de se perdre, parfois. Libération a bien changé, depuis, mais il est né de ce désir « d’y aller voir » : je le sais, je fus de ceux qui le créèrent.

J’oubliais : mai 1968 fut un échec - à en croire, du moins (et comment ne pas être d’accord, en les considérant... ?), ceux qui se donnent aujourd’hui pour nos maîtres à penser. Mais un échec, vraiment, quand c’est la trame même du quotidien, les relations entres les parents et les enfants, les maîtres et les élèves, les hommes et les femmes, et les hypocrisies de la morale commune, qui se trouvèrent bouleversées, mises en crise ? Dans un article très réfléchi (Le Monde du 19 mars 1999) Olivier Cohen pointait la naissance d’un courant littéraire, nouveau selon lui en ceci que « renonçant au politique », à « l’idéologie », aux « ambitions prométhéennes de transformation du monde » (mais tracer, entre ces trois termes, un signe d’équivalence n’est-ce pas, déjà, opérer une réduction révélatrice ?), il se concentrerait sur le quotidien, « ce moment de l’intimité où la banalité de l’existence personnelle, se retournant comme un gant, découvre un espace intérieur insoupçonné ». Bigre ! De nouveaux Copernic de l’intériorité, que nous aurions manqués, ces aventuriers de la couche-culotte ? Que l’ami Olivier me pardonne, de lui rappeler sa jeunesse : si quelque chose doit rester, de l’explosion de 68, qui en fit la nouveauté radicale, c’est bien la manière qu’elle eut d’investir tout le champ du quotidien, de le retourner comme un gant (et nous avec, t’en souviens-tu ?), d’en révéler les profondeurs insoupçonnées, en faisant sauter les unes après les autres les fausses évidences de l’être-ensemble - l’onde de choc en fut si forte qu’elle mit à mal les langues de bois, avant de mettre à bas les idéologies, jusqu’à subvertir tout le champ du politique, lequel ne s’en est toujours pas remis, d’ailleurs... Mai 1968, et pas ces Titans de la feuille blanche, ces tenants héroïques du « style invisible », dont tu tresses un peu vite les louanges. Un grand écrivain se reconnaît à ce qu’il a une voix, un ton, un souffle que l’on reconnaît entre tous, et que l’on dit pour cela unique, inimitable. Inimitable, oui, Raymond Carver, on le mesure un peu plus chaque fois à lire ses pâles épigones. Carver, à l’écriture tendue, intense, toute en ruptures, ellipses, jeux d’intensité, sous sa banalité feinte - brûlante, oui, comme un alcool fort. « Cask strength », diraient les Écossais - quand ses émules ne nous proposent guère qu’un jus maigre de navet.

Nous voilà loin, dira-t-on, de l’appel de la route, des frissons de l’ailleurs, du goût de l’aventure : le triste, le banal, le si prosaïque quotidien ! Loin ? Moins qu’on peut le croire : car pour seulement le voir, ce quotidien, il nous faut supposer la capacité de nous en abstraire, un recul, une distance, que l’on appelle cela refus, révolte, ou rêve d’une autre vie. Lisez Bouvier, Meunier, Jean Rolin, en leurs vagabondages : n’est-ce pas le singulier qu’ils traquent obstinément, loin des discours convenus, des analyses péremptoires, des universels abstraits - et du même coup nous révèlent, par illuminations soudaines, à force de légèreté, des dimensions insoupçonnées (romanesques ?) du réel ? Lisez Jacques Meunier, sur ce qu’il appelle le « regard décalé », Meunier, l’écrivain-voyageur par excellence, ethnologue de l’anodin et de l’éphémère, (lui, appliquant ce qu’il avait appris en Amazonie, se mit peu à peu à regarder les siens comme s’ils étaient des autres. Voyageur, disais-je un peu plus haut, celui qui refuse de ne plus rien voir de ce qu’il veut regarder. Et cela vaut d’abord, évidemment, pour notre quotidien...

Dix ans. Il aura fallu près de dix ans encore pour que la petite musique des écrivains aventureux commence à se faire entendre. Grâce à l’obstination de quelques éditeurs. À force de récits, d’articles, d’essais, de collections nouvelles, de textes des uns et des autres. Grâce un peu aussi à GùIliver, et à « Étonnants voyageurs ». Un jour, parce que j’étouffais dans les modes de l’époque, qu’il me fallait un autre espace, où respirer un peu plus large, je décidai que c’était trop, et qu’il fallait se battre, « pour une littérature plus aventureuse, écrivais-je alors, plus voyageuse, ouverte sur le monde, soucieuse de le dire ». En rassemblant, ajoutais-je, les petits enfants de Stevenson et de Conrad partout de par le monde. Après tout, ce milieu littéraire arrogant n’était l’arbitre de nos goûts qu’à proportion de nos renoncements ! Collections, textes théoriques, création à quelques mois d’intervalle, en 1990, d’« Etonnants voyageurs », puis, avec la complicité d’Alain Dugrand et d’Olivier Cohen, de Gulliver - oui, l’aventure fut belle, dont cette anthologie, j’espère, donnera une idée.

Dans le même temps, ou presque (1986 !) commençait en Grande-Bretagne l’aventure Granta. Bill Buford, un Américain volubile et tonitruant, jamais avare de formules chocs, et qui avait vécu les années Berkeley, égaré à Cambridge pour les beaux yeux d’une Galloise, reprenait une revue d’étudiant centenaire et moribonde : Granta. La littérature anglaise était alors en piteux état : « à côté de la vieille garde, des écrivains du style Margaret Drabble avec leurs romans écrits à Hampstead, sur des gens de Hampstead, pour des habitants de Hampstead », résume-t-il joliment : « des romans conventionnels à l’usage des classes moyennes : tout ce qu’il faut savoir sur les traumatismes de l’adultère ou la gestion d’une maison de campagne ! » Que proposer de neuf, pour s’arracher à ce bourbier, sans pour autant céder à la « clique post-moderniste des années soixante-dix », et à son « formalisme claustrophobique » ? De retrouver les voies du monde, proposait-il, de sortir enfin de soi, de ses petites habitudes, de ses petits conforts, pour se risquer aux vents du monde...

En réinventant au passage le travel writing, genre alors moribond outre-Manche, où s’étaient jadis illustrés Graham Greene, Norman Lewis, Patrick Leigh Fermor. Rien à voir avec les exploits de baroudeurs de l’extrême, ou ces récits d’explorations en dix volumes qui au siècle dernier faisaient la joie de la Société de géographie. Une formule de Bruce Chatwin restitue bien la nouveauté de ce que mettaient en jeu ces nouveaux « écrivains-voyageurs » (mais l’on voit bien, à comparer les dates, que des écrivains français, en même temps, faisaient la même démarche) : il s’agissait, expliquait-il, « d’appliquer au réel les techniques de narration du roman, pour restituer la dimension romanesque du réel ». Ni chronique d’exploits, ni simple journalisme : un certain type de rapport, disons d’incandescence, entre l’écriture et le réel.

« Nous savons, aujourd’hui un peu mieux qu’hier, de quoi meurt la littérature, écrivais-je, à peu près à la même époque : de s’être faite la servante des idéologies, sous le prétexte de l’engagement, de se noyer dans le trop-plein de soi, sous le prétexte de psychologie, ou, à l’inverse, de se satisfaire de n’être plus que " littérature " : jeux de mots. Lui reste peut-être, pour retrouver son sens, ses énergies, après des décennies d’asservissement au Signe-Roi, à retrouver le monde. Non pas pour nous rejouer une variante de l’engagement, ou s’abîmer en " nouveau journalisme ", et pas plus pour cadenasser une fois encore l’imaginaire sous le prétexte de " réalisme " (pas de voyage qui vaille sans vision) mais parce que la littérature se trouve toujours en danger de s’affadir en " littérature ", discours, jeux de langage, si le monde ne vient pas continûment l’interpeller, la réveiller, l’électriser, un peu à la manière des deux charbons d’un arc que l’on doit rapprocher jusqu’à ce que jaillisse entre eux l’étincelle lumineuse. Reste simplement, mais n’est-ce pas l’aventure même de l’écrivain comme du voyageur, à trouver la bonne distance. »

C’était il y a une douzaine d’années. Et je n’en vois pas un seul mot à changer.

Nulle école, nul dogme, nulle convention obligés : le livre de voyage, entendu de la sorte, se veut une forme ouverte, qui doit s’inventer à mesure qu’il s’écrit, et emprunte à chaque genre, sans se laisser jamais réduire à l’un d’eux. Dira-t-on Naipaul romancier essayiste, analyste politique, autobiographe ? Naipaul, plutôt orchestrateur de toutes ces formes entrelacées, tirant sa musique singulière de toutes ces harmoniques : inimitable. Alors, travel writing, oui, si l’on veut, pour dire cette indifférence aux formes convenues, cet arrachement aux dogmes et aux modes, ce risque pris d’un regard neuf, d’une remise en cause des certitudes et des « savoirs ».

Des savoirs ? Oui, bien sûr. Nous le savons tous, qu’il n’est pas de regard qui ne soit préalablement structuré, informé par une culture, des habitudes. Mais ce n’est jamais mieux que par « l’effet de bougé » du voyage que nous le pouvons éprouver, lorsque arraché par quelque imprévu à nos contextes et nos conditionnements quelque chose nous frappe, nous éblouit - ou nous précipite dans la plus folle angoisse : ainsi, lorsque, s’enfonçant dans une forêt par un chemin que nous imaginons balisé, nous nous découvrons perdu, le soir venu, sans plus de repère, et comme ces vallons pittoresques, ces buissons charmants nous paraissent alors menaçants, étrangers...

Au cœur de la culture américaine, qui la rend si singulière, est sans conteste l’expérience du wildemess, liée à celle du voyage, de l’exil : de l’émigration. Us, coutumes, statut social, famille : nous croyons tous notre identité assurée, sans mesurer à quel point celle-ci se tisse de tout ce qui nous entoure, et nous lie. Mais que reste-t-il de nos certitudes, quand les malheurs de l’existence nous précipitent sur les routes, perdus en longues caravanes sur la Prairie sans limite -lorsque les épreuves nous ont dépouillé de tout ce qui nous faisait être, souvenirs, croyances, souvenirs, sentiments, lorsque la piste a tout ôté de nous, couche après couche, comme on pèle un oignon ? Rien, peut-être, que l’évidence d’une force énorme, aveugle, tapie au cœur du monde - et peut-être, en nous-même, ce que Jakob Boehme, déjà, disait « l’Être sombre, dans le mystère de sa fureur ». Avec vos seuls mots pour le maîtriser, en le mettant en forme, en le mettant en œuvre... Cela aussi l’expérience du voyage, qui n’est pas seulement d’agrément - lisez donc, pour le mieux mesurer, le Poisson Scorpion de Nicolas Bouvier. Et comme vous paraissent dérisoires, alors, nos prétendus savoirs !

Nulle école, nulle forme obligées, et certainement pas la pré-tention de réduire toute littérature possible à un genre défini qui serait dit travel writing. Mais la conviction affirmée, dans la mise en rapport de l’expérience du voyage et de celle de l’écri-ture, qu’il n’est pas de « littérature pure ». Que c’est l’épreuve de l’autre, de l’ailleurs, du monde, qui, seule, peut empêcher la lit-térature de se scléroser en « littérature » - entendez : en ronds de jambe, emphase, mauvaise littérature. Car toute parole se fige, si l’on n’y prend pas garde, la littérature est toujours en péril de périr sous le poids des modes, des conventions, des formes rhétoriques, soumise qu’elle est au milieu littéraire jusqu’au point, parfois, de se réduire à n’être plus que simulacres, rituels de passage par lesquels des coteries se reconnaissent et se perpétuent - le monde serait, en somme, son nécessaire décapant, prompt à mettre à nu formes vides et faux semblants. A la condition que dans le même mouvement on comprenne que c’est seulement cette parole vive, portée à incandescence par les artistes, les poètes, les écrivains, qui, nommant le monde, nous le donne à voir, l’invente, le revivifie, l’empêche de se refermer sur nous en prison. Autre manière de dire que 1’un(e) ne se délivre jamais que par l’autre...

En sorte que, pas plus qu’il n’y a lieu d’opposer à une école aventureuse, romantique, de l’Ailleurs l’exigence résolument « non héroïque » du quotidien et du banal comme horizon indépassable de l’existence humaine, matière nouvelle d’une écriture d’autant plus artiste qu’« invisible », il n’y a lieu non plus d’opposer à une « esthétique du Dehors » déclarée ignorante de toute intériorité, une esthétique du Dedans (des « abîmes de l’âme humaine », comme on dit) qu’incarnerait par exemple le supposé courant de « l’autofiction » - c’est bien sûr du « moi » dont il est aussi question dans l’expérience du voyage, mais d’un « moi », et c’est toute la nuance, et elle est de taille, dépouillé par le monde de ses « trop-pleins », de ses illusions, de ses petites ruses, mis à nu jusqu’au point, parfois, de l’épreuve du « non-moi », de l’éclat diamantin de la pure sensation. D’un « moi », en somme, qui ne se prendrait pas pour le centre du monde. D’un moi mis à l’épreuve de l’autre.

Faute de le comprendre on se satisferait, résigné à la grisaille de ce qui est, crispé sur ses petits cynismes, sans plus d’autre horizon que son miroir, de n’être rien de plus que le gardien de l’ordre, quêtant quelques instants de gloire médiatique en reconnaissance de ses services rendus. Des écrivains, encore ? Allons donc : des simulacres, dans un univers de plus en plus de simulacres...

Stevenson, encore et toujours, dont décidément je ne me lasse pas - Stevenson, dont je livre trois phrases à la méditation de chaque lecteur. La première, qui commande toute son œuvre, dont on comprendra, arrivé à ce point, tout ce qu’elle engageait, pour lui : « Le Dehors guérit ». Et puis, un peu plus loin : « Tout grand livre est quelque part un récit de voyage ». Avec aussitôt cette précision, en forme (d’apparent) paradoxe : « Tout récit de voyage est un fragment d’autobiographie ». En trois phrases, l’essentiel. Qui va bien au-delà du seul travel writing pour toucher à l’essence même de la littérature, à ce qui nous la rend, au sens strict, vitale. Et tout ce qui précède n’en aura été, au fond, qu’une paraphrase...

« Sans aveu » était dit au Moyen Âge celui qui ne rendait pas hommage, ne se reconnaissait aucun suzerain, ne se fixait nulle part, et ne réclamait aucune protection. Par quel glissement de sens - combien révélateur ! - est-il devenu, au fil des siècles, le bandit, celui qui n’avoue pas, mais... au juge, l’étendue de ses crimes ? Et comment expliquer que depuis le fond des âges, et dans toutes les cultures, l’errant ait été perçu comme le transmetteur de parole, celui à qui son errance conférait le pouvoir mystérieux de nommer - parfois même de guérir ? Bateleurs, baladins, bluesmen, chanteurs de rue, théâtreux sur les routes, « gens du voyage » selon la si belle expression, ils apportaient le rêve d’un ailleurs, d’une autre vie, à ceux qui avaient choisi « l’aveu », la demeure, le maître. Plus ou moins affamés, plus ou moins honnêtes, Us fascinaient autant qu’ils faisaient peur, sur eux se cristallisaient tous les désirs latents, les sourdes pulsions de transgression. Comme des doubles à la fois très proches et infiniment lointains, attirants et dangereux, ils manifestaient la possibilité d’une autre vie - des reproches vivants de n’oser pas franchir le pas. De là, sans doute, qu’on les supposait chargés de pouvoirs mystérieux sur les corps et les âmes...

J’aimerais que l’on repense à cela, de loin en loin, comme à ce qui lie le plus profondément la littérature et le voyage. Et j’ai rêvé, en créant Gulliver, d’une revue qui serait comme la demeure de tous ceux qui se sont choisis, encore aujourd’hui, et contre toute raison, eux aussi « sans aveu. »

L’avons-nous réussi, moi et mes complices d’alors ? Au lecteur maintenant de le dire. Aujourd’hui, Gulliver continue, sous une autre formule, diablement excitante. Mais quand je considère les numéros de la première série je me dis que, oui, ce fut pour nous tous une belle aventure, dont chaque numéro peut être dit aujourd’hui de référence. Et l’enthousiasme des premiers jours restera pour nous tous, je crois, un très beau souvenir, lorsque s’entrecroisaient les voix de Nicolas Bouvier, de Jim Harrison, d’Alvaro Mutis, de James Crumley, de tant d’autres encore, des quatre horizons, pour nous dire : « Enfin ! » Ce sont elles, alors, qui nous portèrent, comme elles continuent de porter « Etonnants voyageurs ». Et les dix ans du festival nous ont paru à tous une belle occasion d’y revenir, pour vous livrer cette anthologie : le meilleur des récits de voyage qui furent publiés au fil des mois. Et avec eux, toute la ferveur, toute l’amitié qui firent de chaque numéro un moment exceptionnel.

Allons ! Stevenson avait raison : le Dehors guérit.

1. Dans la collection « Librio » au prix de 10 francs, et diffusé à 40 000 exemplaires.