Directeur de la publication : Michel le Bris

Rédacteurs en chef : Michel Le Bris, Jean-Claude Izzo

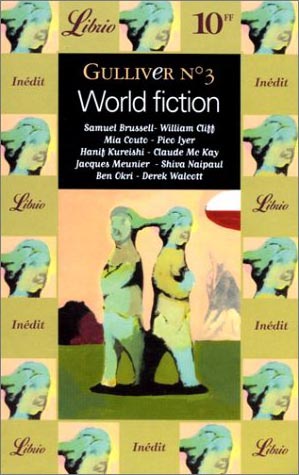

SOMMAIRE

- Michel Le Bris, Editorial

- Pico Iyer, L’empire contre-attaque, plume en main

- Hanif Kureishi, Bradford

- Shiva Naipaul, Mon frère et moi

- Derek Walcott, Saison de la paix fantôme

- Ben Okri, Ville en voie de convergence

- William Cliff, Allemagne, été 1994

- Mia Couto, Les oiseaux de Dieu

- Samuel Brussell, Un conte de deux rives (Istanbul, printemps 1990)

L’écriture et le reste

- Jacques Meunier : « J’ai connu un recteur des steppes et un ministre de l’intelligence »

Claude Mc Kay : Banjo, le roman culte

Michel Le Bris, Saint-Malo du monde entier

EDITORIAL

En quelques années : le prix Nobel à Derek Walcott, poète caribéen de langue anglaise et d’ascendance africano-hollandaise, le très prestigieux Booker Prize à Michael Ondaatje, Sri Lankais d’ascendance indo-hollando-anglaise, éduqué en Angleterre et vivant au Canada, le prix Goncourt à Patrick Chamoiseau, écrivain caribéen de langue française, chantre de la créolité - sans oublier le Goncourt des lycéens, décerné à Eduardo Manet... Un hasard, vraiment ? Peut-être pas si l’on considère que depuis le Booker Prize 1981, attribué aux Enfants de minuit de Salman Rushdie, ce prix a déjà été décerné à deux Australiens, à un demi-sang maori, à un Sud-Africain, à une femme d’ascendance polonaise, à un Nigérian, et à un exilé du Japon... Un raz de marée. En train d’emporter tous nos repères, de bousculer quelques-unes de nos certitudes.

En quelques années : le prix Nobel à Derek Walcott, poète caribéen de langue anglaise et d’ascendance africano-hollandaise, le très prestigieux Booker Prize à Michael Ondaatje, Sri Lankais d’ascendance indo-hollando-anglaise, éduqué en Angleterre et vivant au Canada, le prix Goncourt à Patrick Chamoiseau, écrivain caribéen de langue française, chantre de la créolité - sans oublier le Goncourt des lycéens, décerné à Eduardo Manet... Un hasard, vraiment ? Peut-être pas si l’on considère que depuis le Booker Prize 1981, attribué aux Enfants de minuit de Salman Rushdie, ce prix a déjà été décerné à deux Australiens, à un demi-sang maori, à un Sud-Africain, à une femme d’ascendance polonaise, à un Nigérian, et à un exilé du Japon... Un raz de marée. En train d’emporter tous nos repères, de bousculer quelques-unes de nos certitudes.

Après des décennies de repli sur soi et d’abandon aux avant-gardes, quand on commençait à croire en péril le genre romanesque, l’évidence, tout à coup, d’une littérature nouvelle, bruyante, colorée, métissée, qui nous donne à voir, à lire, enfin, le monde en train de naître. Les Anglo-Saxons l’appellent world fiction. World fiction - un peu comme on dit world music, pour marquer un basculement d’époque. Au cœur de ce mouvement : Salman Rushdie qui a, le premier peut-être, exploré cette nouvelle question des « hommes traduits », qui « offre du monde au lecteur une vision stéréoscopique » et V.S. Naipaul dont l’œuvre prend, au regard de ce mouvement, une singulière résonance. En France : Edouard Glissant, Daniel Maximin, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, dont le Manifeste pour la créolité a vivement interpellé les chantres de la « négritude ». Comme si, le monde basculant sous nos yeux, apparaissaient de nouvelles lignes de partage, nettes, qui interrogent chacun, l’obligent à se déterminer. Parallèlement, et cette quasi-simultanéité est frappante, la montée des intégrismes, le réveil partout des nationalismes pour ne pas dire le délire identitaire. Au nom de la culture : comme de bien entendu - cultures perçues comme menacées ou cultures visant à l’hégémonie. Et les artistes, dès lors, se trouvent pris en otage de leur « culture », de leur « communauté », sommés d’en être l’expression, le porte-voix. « Salman Rushdie contre les intégristes » : c’est bien la ligne de partagé qui traverse aujourd’hui l’idée même de culture, et de création artistique. Et la fatwa lancée contre cet écrivain marquait précisément la radicalité de l’enjeu : nous sommes en train de changer de monde. Le pire, bien sûr, le meilleur moyen de n’y rien comprendre serait de réduire cette effervescence à un « genre », une catégorie exotique, sinon une variante des littératures « régionales » ou « ethniques » - un peu de pittoresque, en somme, quelques épices pour réveiller un temps nos palais fatigués. C’est d’ailleurs cette crainte d’une vision réductrice qui explique la réticence de ces auteurs à se retrouver enrôlés sous une même bannière, quand ils eurent tant de peine à s’arracher au ghetto des « littératures du Commonwealth », ce sous-chapitre toujours placé en annexe des histoires de la littérature anglaise, où l’on ne semble attendre de l’écrivain, ironisait Rushdie, que la seule « expression » de sa nationalité. (« Chez Patrick White son australianité, chez Doris Lessing son africanité, chez V.S. Naipaul son antillanité - même si je doute que quelqu’un puisse avoir le courage de le lui dire en face. ») Imaginerait-on de louer un roman parce qu’il est « authentiquement anglais » ou « authentiquement allemand » ? « Étrange école en vérité », poursuit Rushdie « dont les membres supposés nient avec véhémence qu’ils en fassent partie ! » Rien de commun, donc, entre Rushdie, Ishiguro, Okri, Naipaul, Kureishi, Ondaatje, Bissoondath ? Si, mais à la condition de comprendre que ce qui est en train de se jouer à travers eux, depuis ces vingt dernières années, vaut pour la littérature tout entière. Car ce qui nous fascine, excite, enthousiasme, c’est bien cette sensation qu’à travers ces œuvres diverses, foisonnantes, dérangeantes, se dit enfin le monde d’aujourd’hui.

Notre monde. Avec ses rythmes, son énergie, ses langages vrais. Métissé, coloré, polyglotte, où se brassent, se télescopent, se heurtent les cultures des cinq continents. Transfuges, immigrés, nomades, nés dans une culture que les hasards de l’histoire ou la volonté personnelle ont fait abandonner pour vivre dans une autre, déchirés entre leurs communautés, en équilibre instable entre les traditions dont ils se séparent et les libertés individuelles que promet notre civilisation, écrivant dans une langue autre que leur langue maternelle, « hommes traduits », pour reprendre l’expression de Rushdie, « bâtards internationaux nés dans un endroit et qui décident de vivre dans un autre, qui passent leur vie entière à se battre pour retrouver leur patrie ou la faire » selon Ondaatje, tous ces auteurs sont à la fois les créateurs et les produits d’un nouvel ordre international. Carlos Fuentes ne s’y est pas trompé qui voit dans ces auteurs « les messagers, les hérauts de ce que sera la littérature du xxte siècle ».

Rushdie, toujours : « Nous sommes inéluctablement des écrivains internationaux dans une époque où le roman est plus que jamais une forme internationale. Un écrivain comme Borges parle de l’influence de Robert Louis Stevenson sur son œuvre ; Heinrich Bôll reconnaît l’influence de la littérature irlandaise : la pollinisation croisée est partout. »

Ce faisant, cette world fiction nous reconduit par-delà toute considération d’exotisme (exotisme ? Nous sommes au cœur du monde, au contraire - en plein cœur du cratère !) à cette vérité que nous nous obstinons à marteler ici, depuis que la revue Gulliver existe, à Saint-Malo depuis dix ans de festival Étonnants Voyageurs : qu’elle n’est jamais aussi vivante, la littérature, que lorsqu’elle dit le monde, nous le donne à voir, nous en, dévoile la parole vive. Comme le fit en son temps le Voyage au bout de la nuit. Comme le fit la littérature noire américaine. Comme le fit le jazz -autre culture métissée. Nul besoin, évidemment, d’être un Sri Lankais immigré, un exilé d’Haïti ou de Trinidad, pour se faire aujourd’hui écrivain ! Disons simplement que la situation particulière de ces auteurs, d’être à cheval entre plusieurs cultures, devenue exemplaire du monde en train de naître, leur donne un œil particulièrement aigu, et du même coup réveille, revivifie la littérature, la dégage de la gangue des préjugés, des bavardages mondains, des idéologies qui depuis des décennies tendaient à l’étouffer - et nous reconduit, ce faisant, à cette autre vérité, un peu trop oubliée, que toute création implique à un moment ou à un autre de se rendre étranger à soi-même.

Autrement dit, que créer, écrire, ne revient pas à « exprimer » une culture mais à nous en arracher, dès lors que celle-ci se referme en normes, en diktats du groupe sur chacun de ses membres - et que c’est même en s’arrachant ainsi à la culture qu’on la déchire, la troue, et l’ouvre au dialogue avec les autres. En ce sens-là, la world fiction participe du même mouvement que celui qui fit renaître la tradition du travel writing britannique - qu’est-ce en effet qu’un « écrivain voyageur », à la manière d’un Bruce Chatwin, d’un Colin Thubron, d’un Jonathan Raban, sinon quelqu’un qui fait de la littérature, à travers le voyage, l’expérience d’un « passage à l’autre », d’un métissage, en lui, des cultures ? Ce n’est donc pas tout à fait par hasard si ces deux mouvements sont nés à peu près en même temps, dans les mêmes lieux" et de groupes d’écrivains amis, à Londres ou à Toronto. « La seconde tradition des écrivains indiens d’Angleterre, tout à fait différente de leur propre histoire raciale, c’est la culture et l’histoire politique du phénomène de migration, de déplacement, de la vie dans un groupe minoritaire », écrit Rushdie dans Patries imaginaires : « Nous pouvons légitimement revendiquer comme ancêtres les huguenots, les Irlandais, les juifs ; le passé auquel nous appartenons est un passé anglais, l’histoire de l’immigration en Grande-Bretagne. Swift, Conrad, Marx sont autant nos ancêtres littéraires que Tagore ou Ram Mohan Roy. » Faut-il souligner à quel point le regard que portent sur l’Occident ces écrivains peut nous être salutaire ? Car ils ne font nen moins que de soumettre à la question nos prétentions à l’universalité. Avec violence, parfois. Avec douleur, souvent. Avec lucidité, surtout. À tout prendre, ils sont bien plus dérangeants que les tenants du tiers-mondisme, qui rejettent sans nuances un Occident perçu comme responsable de tous leurs maux (et du même coup s’interdisent tout regard sur eux-mêmes). Car, occidentaux, ces nouveaux écrivains le sont aussi, et pleinement.

Rushdie : « Nous ressemblons à des hommes et des femmes d’après la chute. Nous sommes des hindous qui avons traversé les eaux noires ; nous sommes des musulmans qui mangeons du porc. Et le résultat, c’est que nous appartenons en partie à l’Occident. Notre identité est à la fois plurielle et partielle. Parfois nous avons le sentiment d’être à cheval sur deux cultures ; et parfois d’être assis entre deux chaises. Mais même si ce territoire est ambigu et mouvant, ce n’est pas un territoire inculte pour un écrivain. Si la littérature consiste en partie à trouver de nouveaux angles pour pénétrer la réalité, alors, une nouvelle fois, notre éloignement, notre grande perspective géographique peuvent nous fournir de tels angles. »

Pas question pour lui (pour eux) de passer par perles et profits d’un Occident diabolisé l’idéal démocratique, les droits de l’homme, la notion de personne. C’est même plutôt au nom de ces valeurs qu’ils nous soumettent à la question, nous interpellent, nous dérangent. Comme ils dérangent, parfois jusqu’au point de l’hystérie, les tiers-mondistes, les fanatiques de l’identité, les idéologues du « droit à la différence ». Aurons-nous le droit d’ajouter, sans risquer une tempête d’anathèmes, qu’ils interpellent du même coup la littérature française ? En 1993, un article d’Olivier Mongin dans Le Monde (« La France en mal de fiction ») posant quelques questions judicieuses, une enquête de Télérama exposant calmement ce que tout le monde sait déjà, du moins dans la profession, à savoir que la littérature française n’était plus lue - ou si peu - dans le monde, et que les lecteurs français (en mal eux aussi de fiction ?) se tournaient de plus en plus vers la littérature étrangère suscitèrent des réactions si vives, presque hystériques, que nous étions en droit de nous inquiéter : appel aux valeurs en péril de la culture française, aux Lumières, à une supposée « tradition romanesque nationale », quasi-dénonciation d’un « parti de l’étranger »... De bien dangereux couplets ! À poursuivre ainsi, aujourd’hui encore, sans plus d’arguments, sinon d’autorité, ils ne font que démontrer la justesse des critiques qui leur sont faites de n’être plus que des clans sans autre souci que la préservation de leur pouvoir, par la seule force de leurs réseaux de complicité. Il était, certes, de tradition pour l’écrivain français de se considérer comme le dépositaire naturel de l’universel. Mais quelle est l’universalité d’une littérature qui n’est plus lue, alors qu 1 explose ailleurs une littérature, elle, d’une évidente universalité ? Qui dit crise dit nécessaire remise en cause, et mutation - rarement une situation aura autant exigé débats et réflexions. Car cette « tradition romanesque française » que, trop souvent, l’on brandit si péremptoirement s’est édifiée à coups d’exclusions, qu’il vaudrait la peine de reconsidérer - et l’on montrerait aisément, par exemple, que faute d’avoir pu s’exprimer dans la « grande » littérature, nombre d’écrivains français se sont réfugiés ces dernières décennies dans les marges, notamment celles du roman policier. « J’envie les Anglais », écrit un observateur aussi mesuré que Pierre Pachet dans son essai Un à un (Le seuil, 1993) : « Je les envie d’avoir un Naipaul, un Rushdie. Je me demande ce qu’ils ont réussi, que la France a raté. Puisqu’il s’agit de littérature, d’essai, de l’art d’écrire et de penser, je me demande s’il n’a pas manqué au modèle français une vertu si frappante au contraire dans l’art de Naipaul : le goût du réel. » Nous avons voulu ce numéro de Gulliver pour en débattre. Et contribuer, ainsi, à notre manière, à une renaissance nécessaire.

Michel Le Bris