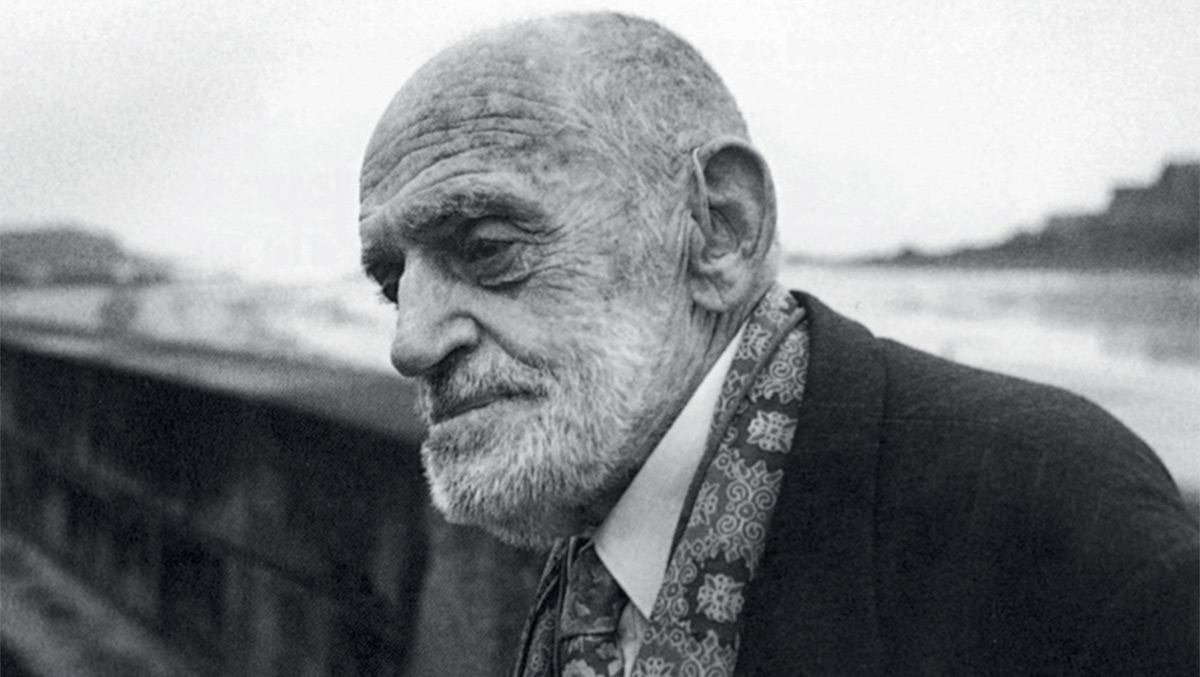

Alors qu’approchait la cérémonie d’inauguration d’Étonnants Voyageurs – sous une météo peu engageante en ce vendredi après-midi de juin 1999 – d’un commun accord avec les organisateurs, nous avions mené Théodore dans la salle de presse du palais du Grand Large. « Vous aurez suffisamment l’occasion de vous fatiguer demain, Théodore, reposez-vous. »

Il était donc là, face à la mer, mais n’y prêtant guère attention. Il restait silencieux, affaissé. Nous tentions de meubler en racontant les lieux, le fonctionnement, l’expérience des années précédentes. Il ne répondait pas. Cela dura un bon moment.

Et puis, soudain redressé, l’œil vif, il posa la question : « Mais là, maintenant, qu’est-ce qu’il se passe ? L’inauguration ? Eh bien qu’est-ce qu’on attend ?! Mais… Allons-y, camarades ! »

Cinq minutes plus tard, monsieur le Maire et Michel Le Bris nous voyaient arriver d’un pas fringant, Théodore à mon côté, tout vigueur et sourire, et d’emblée il accaparait l’attention, la sympathie, le respect.

Entre nous, éditeur et amis, nous disions que Théodore « faisait la chauve-souris » – le chiroptère, aurait-il préféré. Cette attitude qui consistait à paraître extrêmement las, épuisé, replié sur soi, alors qu’une rencontre allait commencer. Tous s’inquiétaient, on se demandait s’il ne valait pas mieux tout arrêter. Inquiet, on commençait la séance, un œil en permanence sur Théodore : tiendra-t-il le coup ? Et lorsqu’on en est à la troisième phrase présentant l’œuvre, l’homme… le voilà qui d’un coup rasséréné, pétillant, vivace, lance un « Mais non, pas du tout ! » qui emporte l’adhésion de la foule de ses admirateurs.

Théodore Monod était des auteurs présents sur les étagères de mes parents dans les années 1950 : Raymond Maufray, Alexandra David-Neel, Michel Vieuchange, Roger Frison-Roche, Paul-Émile Victor… et d’autres qui avec Jules Verne m’incitèrent au voyage. Quand fut lancée sous ma direction la série.

« Terres d’aventure » chez Actes Sud, sa présence s’imposa. Ce fut donc la republication de Méharées, en 1989, puis de l’Émeraude des Garamantes, L’Hippopotame, Bathyfolages, et plus tard Le Fer de Dieu, Majâbat, Maxence… Dès 1990 j’eus l’honneur de le rencontrer chez lui dans l’île Saint-Louis et de plus en plus régulièrement, jusqu’à une fois par semaine.

« Camarade, tu… » me disait-il, « Théodore, vous… » répondais-je. Il me demandait de lui raconter mes voyages, à l’époque djebels de l’Arabie heureuse et Himalaya. Nous parlions botanique et géologie. Il était comme le roi Salomon qui « parla des plantes, depuis le cèdre qui est au Liban jusqu’à l’hysope qui croît sur les murs ; et qui parla aussi des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles et des poissons ».

Théodore avait de plus en plus de mal à voir. Il parlait, j’enregistrais, écrivais, mettais en forme, lui en lisais le résultat la semaine suivante. Naquit ainsi le Fer de Dieu, cette quête d’une possible météorite. Tous les scénarios possibles, sauf un : et si Gaston avait raison ? « Réfutation d’une hypothèse », disait Théodore. Théodore était d’une époque où non seulement le Sahara était fréquentable, mais aussi où un scientifique ramassait tout ce qui passait à sa portée, plante, caillou, objet de fabrication humaine. Il lui attribuait un numéro, détaillé sur la page de gauche de ses carnets. Sur la page de droite : heure du lever, de la pause, du redépart, et ainsi de suite. Sur plusieurs mois de ces carnets, je n’ai trouvé qu’un seul commentaire intime : « Je suis fatigué. »

Et nos rencontres passèrent de la météorite au sable, c’était son projet : un grand livre sur le sable, dans tous ses états, des grains qui irritent les yeux au verre libyque. Progressivement le projet fut recentré sur son jardin secret, la Majâbat al-Koubrâ.

Un jour, pourtant, il ne m’accueillit pas en me demandant où j’en étais de mes voyages, mais une fois le thé servi passa directement à la question :

« Dis-moi, camarade, qu’est-ce que je t’ai dit la der- nière fois, tu sais ce moment à Wâdân… » Et je lui lis :

« Ce jour où, au sortir de la gorge de Ntiwiz, près de Wâdân, 12 h 10, après être descendu de chameau, il comprend que c’était la dernière fois, sa dernière méharée, et cela lui remémore la première fois, 1923, la côte mauritanienne où il est venu étudier la faune marine. La descente à terre, un désert tout entier qui l’attend. Il regarde une fillette qui rentre ses chèvres. Il est triste, parce qu’il est en mal d’amour, plaqué par celle qui… “une attirance, non partagée peut-être”. » Il est seul. Je le sens hésiter : va-t-il supprimer ce passage ? En rester à l’image du scientifique sans face intime ?

Mais d’une voix mélancolique, il annonce :

« Allez, laisse-le, camarade, après tout, maintenant je peux le dire. »