Regarder la vidéo de la rencontre

" L’avenir du roman ? Très sombre, pour ne pas dire inexistant, s’inquiètent les critiques les plus respectés, tandis que monte le sentiment que nous changeons d’époque, en même temps que de siècle. Comment ne pas sentir que les temps nouveaux portent en eux une mutation des sensibilités, un bouleversement de nos coordonnées mentales ? Changement de siècle… Rassurez-vous : je vous parle bien sûr du XIXe finissant, et de ce très inquiétant XXe, encore à ses débuts. « Finie, la forme du roman ! » prophétisait Jules Romains, en 1891. Approuvait Ludovic Halévy, la même année : « Tous les genres du roman ont été épuisés. » Continuait Edouard Rod : « Le roman n’a plus d’avenir. » Le roman français est mort, » constate Jean Lorrain en 1905 : « Le journalisme l’a tué » « Il agonise », nuance Maurice Le Blond, la même année, victime (je cite) de « ces temps d’industrie où l’on lance un bouquin comme un apéritif, ou un quinquina ». Victime, dénonce Lucien Maury en 1907, « du parisianisme et du snobisme, mélange d’ironie légère ou cruelle, de sécheresse de sentiments, de scepticisme moral ». Bref, rien ne va plus : ras-le-bol des « adultères mondaines et de la neurasthénie pâmée », s’exaspère Camille Audigier en 1911, ras-le-bol « des petits émois et des cabotinages », insiste Louis Bertrand en 1912. Comme si l’on n’avait tout d’un coup plus de goût à rien : Gide, prié par un grand quotidien, en août 1913, de choisir ses dix romans français préférés, se demande en fin de compte si la France a bien la tête romanesque…

Si je m’attarde à ce long préambule, c’est bien sûr pour vous inviter à l’optimisme : c’était il y a un siècle, et nous sommes toujours là.

Nous nous interrogeons toujours, nous inquiétons, polémiquons avec la même ardeur – souvent dans les mêmes termes. A se demander si l’état de crise n’est pas consubstantiel au genre romanesque, et l’inquiétude quand à son avenir signe de bonne santé…

Car dans le même temps se faisaient entendre des voix nouvelles, Marcel Schwob, découvrant l’œuvre de Stevenson « à la lumière tremblotante d’une lampe de chemin de fer » y découvrait ce que l’époque attendait, un roman d’aventures faisant la synthèse des « crises du monde intérieur et du monde extérieur », Camille Mauclair y voyait le Roman de demain, échappant aux déterminismes sociaux à la Zola comme aux psychologies individuelles à la Barrès, André Gide découvrant Conrad entreprenait de traduire Typhon, et Jacques Rivière, en 1913 publiait dans la NRF, en trois livraisons, son retentissant « Roman d’aventures », en forme de manifeste – allaient suivre la collection « Feux croisés » chez Plon, le « Cabinet cosmopolite » et la « Bibliothèque scandinave » chez Stock, le public français stupéfait découvrait en rafale, au moment même où certains disaient perdue la cause du roman, Dostoïevski, Melville, Thomas Mann, Rilke, Hamsun, Kafka, Henry James, Kipling, James Joyce, Pirandello, George Eliot, Thomas Hardy, Conrad – bref, la fantastique capacité du roman à dire le monde qui venait…Une nouvelle génération d’écrivains français allait suivre, écrivains-voyageurs souvent, avide de courir le monde.

A se demander si les époques de crises, de ruptures, de changement de monde – songez au Cœur des ténèbres de Conrad, au Voyage au bout de la nuit de Céline – ne sont pas les époques où le roman déploie ses pleines puissances. Étrangement actuelles vous paraîtront peut-être ces débats, ces clivages : c’était il y a un siècle, c’est exactement aujourd’hui : restons donc optimistes !

À se demander si les époques de crises, de ruptures, de changement de monde – songez au Cœur des ténèbres de Conrad, au Voyage au bout de la nuit de Céline – ne sont pas les époques où le roman déploie ses pleines puissances.

Optimistes : il ne sera pas donc pas ici question d’Internet, de numérisation, de disparition programmée du support papier, des conséquences toujours jugées a priori fatales du « marché global ». Plusieurs des écrivains ayant ouvert ce même débat, en d’autres festivals, s’y sont cantonnés. Je sais que la révolution numérique ne sera pas sans conséquences sur les formes même des œuvres, par les possibilité nouvelles qu’elle offre, sons, images, arborescence, interactivité, et j’en passe – je sais aussi le fantastique appel d’air qu’elle va permettre, en des continents comme l’Afrique où le livre papier avait une existence plus qu’aléatoire.

Je sais, enfin, que de nouvelles formes se cherchent en littérature, hors de toute considération de support, numérique ou papier, mixant les genres jusqu’ici séparés, fiction, essai, récit, dans un équilibre instable et du coup dynamique, comme le recours à chaque genre venait contester la sclérose toujours possible des deux autres. En 1992 déjà, alors directeur de la collection « Voyageurs » chez Payot, je publiais John MacPhee, le pionnier de ce qui allait être dit « creative non fiction » – « creative non fiction » que l’on semble enfin découvrir en France et à laquelle nous avons consacré ici-même, hier, une longue rencontre. C’est dire l’importance, à mes yeux, de ces questions. Pourtant, au risque de surprendre, aussi importantes soient-elles, je les dirai ici secondaires. Secondaires, c’est à dire qu’elle viennent après l’essentiel, qui est de percevoir ce qui est en jeu, aujourd’hui, précisément, dans l’espace du roman. Et pourquoi celui-ci est, aujourd’hui, plus que jamais, nécessaire…

Lorsqu’en 1990 j’ai créé Étonnants Voyageurs dont le titre se référait à un poème célèbre de Baudelaire, c’était dans un réflexe de survie, pour ouvrir un espace où respirer enfin, moi, écrivain – en m’opposant aux modes littéraires alors dominantes en France. À l’idéologie avant-gardiste, pour laquelle il était de l’essence même de la littérature de n’avoir d’autre objet quelle même, par une mise entre parenthèse préalable « du sujet, du sens et de l’histoire », réduite d’un même coup à n’être plus que jeux formels, jeux de mots. Mais aussi à cette autre mode, qui lui est d’ailleurs liée, d’une contemplation émerveillée de son nombril, pris comme le seul et unique centre du monde. Je voulais, quant à moi, affirmer ceci : que la littérature n’est jamais aussi forte, aussi vivante, aussi nécessaire que lorsqu’elle s’attache à dire le monde.

Un monde était en train de disparaître – cela, je le ressentais avec d’autant plus d’intensité que le rêve de ma génération avait été, justement, « d’en finir avec le vieux monde ». Avec quelle intensité j’avais vécu, comme tant d’autres, les journées d’un joli mois de mai, en 1968, à Paris ! L’onde de choc de ce qui s’était révélé être un mouvement mondial, sous des formes diverses, avait tout ébranlé, pan après pan, jusqu’à effondrer les grandes idéologies que nos maîtres-penseurs décrétaient « l’horizon indépassable de la pensée », emportant au passage les repères que nous pensions les plus assurés, et la plupart de nos certitudes – sauf celle-ci, qui allait être à la naissance d’Étonnants Voyageurs : que ce sont les artistes, les écrivains, qui nous donnent à voir l’inconnu du monde, en restituent la parole vive. N’en va-t-il pas ainsi à toutes les époques ? Ce mai 68 qu’aucun « spécialiste » n’avait vu venir ( souvenez-vous de la phrase célèbre du plus célèbres des éditorialistes du Monde, « La France s’ennuie » 13 jours avant les événements !) il s’annonçait depuis une décennie, par la musique, la bande dessinée, la science-fiction, par tout ce que ma génération disait alors « contre-culture », à laquelle les sentencieux « spécialistes », politologues, économistes, sociologues, que sais-je, étaient sourds et aveugles, comme ils le sont aujourd’hui, de nouveau. Pour une raison, qui tient de l’évidence, rarement soulignée : les « spécialistes » ne peuvent l’être que du connu – et, projetant sur le réel nouveau les catégories déduites de l’ancien, sont donc les moins aptes à percevoir nouveautés et ruptures. Pour comprendre ce qui venait, dans les années 60, montait comme une marée irrépressible, mieux valait écouter Bob Dylan que lire l’éditorialiste du Monde ! Les seuls « spécialistes » de l’inconnu sont les artistes, les écrivains, les romanciers : ce qui signifiait, en cette période de basculement, qu’ils retrouvent une urgence particulière. Le roman, plus que jamais, est à l’ordre du jour.

Le roman plus encore que l’on imagine, peut-être. Car la mutation que nous vivons est tout à fait singulière. Nous pensons depuis des siècles dans les catégories du stable : état-nation, territoires, frontières, opposition extérieur-intérieur, familles, communautés, identités, mais aussi concept. Il se pourrait que le monde qui surgit devant nous oblige très vite à sortir des catégories du stable pour se risquer à une pensée du mouvant, autrement dit, soulignait le philosophe indien Arjun Appadurai dans Modernity at large, à penser en termes de flux et non plus de structures.

Flux de populations, comme jamais le monde n’en a connu, migrations, volontaires ou subies, flux de capitaux, flux d’images, flux de sons, flux d’informations dont nous voyons bien qu’ils traversent toutes les structures qui tentaient jusque-là de les contenir ou de les réguler, et qu’accompagnent de fantastiques télescopages culturels : un maelström, où meurt un monde et s’engendre un nouveau, dont nous ne commençons qu’à peine à discerner les contours mais dont nous sentons bien qu’il exigera de nous un changement de coordonnées mentales. Où il devient vital que l’imaginaire individuel et collectif, retrouve une place centrale de puissance de création.

Nous entrons dans un monde ou il n’est pas exagéré de dire qu’une personne née dans une culture se trouvera amenée à vivre dans une autre, ou bien, immigré de deuxième génération, se trouvera écartelé entre deux mondes, deux cultures – sans compter que cette même expérience pourra se vivre dans son propre pays, par l’accélération du transfert des populations rurales, villageoises, à cultures traditionnelles, vers des mégapoles broyeuses de traditions, de liens familiaux, mais créatrices aussi de nouvelles civilités, de nouvelles cultures – bref, un monde où nous verrons naître, disparaître, se modifier sans cesse des communautés imaginaires, fluides, plurielles, en perpétuelles recompositions, mais aussi où chacun, pour s’assurer de lui-même, au carrefour d’identités multiples, se trouvera mis en demeure d’avoir à inventer un « récit personnel » articulant pour lui, en une forme cohérente, cette multiplicité.

Un monde dangereux où l’imagination se trouvera confrontée au risque des nostalgies de racines, réelles ou fantasmées, de patries illusoires d’autant plus meurtrières que déconnectées de toute réalité, de communautés voulues sans plus de division, où se retrouver enfin « entre soi », délivrés du tragique de l’histoire, quand l’on veut à toute force rejeter le monde « nouveau »et, à travers lui, aussi, le tragique du monde – rejet qui, à deux pas de nous, se dit purification ethnique, délires identitaires, fureurs génocidaires.

Mais un monde fascinant, aussi, où la création romanesque joue un rôle capital – ce qu’Arjun Appadurai, peut-être trop sociologue pour cela, ne semble pas avoir perçu en son essai. Qu’est le roman, en effet, sinon création de mondes, entrecroisements de voix multiples, remise en cause, dans le mouvement même des intrigues, des certitudes de l’identité ? Forme, certes, mais ouverte, mouvante, à la différence du concept, et pour cela à la naissance même de « l’être ensemble », articulant l’Un et le multiple, effort obstiné de tenir le pari d’une pensée nomade — elle est, en action, la pensée même du flux, exploration de cet espace fluide où se déploie l’expérience de la réversibilité du dehors et du dedans, de la dépossession et de la recomposition de soi. La littérature, donc, et singulièrement le roman, plus que jamais au cœur des enjeux de ce monde qui vient.

La littérature, de nouveau, au centre des débats. La convergence des interrogations est saisissante, venant de ces sciences humaines qui entendaient prendre sa place, il n’y a pas si longtemps, après l’avoir mise en cage. « Conrad et Stevenson nous en apprennent-ils moins sur les tropiques que Malinovski et Chateaubriand ou Proust que Levi-Strauss sur l’homme en société ? Pourquoi les écrivains disent-ils mieux le monde que les anthropologues patentés ? » s’interrogent Alan Bensa et François Pouillon, anthropologues, dans un ouvrage collectif Terrains d’écrivains. Sylvie Laurent, historienne, fascinées par la puissance de la série TV The Wire (Sur écoute) se demande, dans la revue Esprit : « Et si la fiction était plus juste que les sciences sociales ? » – ce que semblent penser les sociologues eux-mêmes qui invitent David Simon, auteur de la série, à donner des cours à Harvard. Pourquoi les psychanalystes, d’un savoir si volontiers arrogant, citent-ils à tout propos les écrivains, qui eux ne le sont pas, s’interrogeait déjà le psychanalyste Pierre Bayard dans Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ? – à croire qu’il y a dans la littérature quelque chose comme un savoir, après lequel la psychanalyse court sans jamais l’atteindre – tandis qu’un ouvrage récent s’interroge sur Freud avec les écrivains. « A quoi pensent les historiens ? » se demande quinze jeunes historiens sous la direction de Christophe Granger, dans un ouvrage tout juste paru. A la littérature bien sûr, « jusqu’au point de l’obsession », s’étonne un critique du Monde. Obsession en effet : colloques « Histoire et littérature » à Lyon, au Collège de France, à l’Ecole des Hautes Etudes, au CNRS, tandis que la revue Sciences humaines consacre un numéro spécial à la « Littérature, fenêtre sur le monde ». Et l’on n’en finirait pas de citer ici les philosophes qui reprennent le questionnement sur les pouvoirs de la littérature, à l’image d’un philosophe comme Pierre Cassou-Noguès, qui prend résolument « la philosophie comme fiction ». Mais qu’ont-ils donc tous à se focaliser soudain sur les pouvoirs de la littérature ?

Que les sciences humaines, mises en crise par les bouleversements du monde, se trouvent amenées à s’interroger sur les puissances de la littérature signifie ceci, dont il faut prendre la mesure : que les arrogantes théories qui lui assignaient de n’avoir d’autre objet qu’elle même, par une mise entre parenthèse du monde, sont bel et bien mortes. Et que revient l’interrogation sur la capacité de la fiction à dire le monde. Je ne m’en plaindrai pas : c’est mon combat depuis la création du festival. Qui m’a conduit en 1993 à proposer le concept de « littérature-monde ». Qui s’est traduit en 2008, avec la complicité de Jean Rouaud, d’Alain Mabanckou, d’Anna Moï, d’Abdourahman Waberi, par un Manifeste pour une littérature-monde en français signé par 44 écrivains. C’est mon combat depuis mon premier livre, L’homme aux semelles de vent, en 1977. C’est mon combat, me semble-t-il, depuis toujours…

Tout n’est pas « signes et systèmes de signes », comme le martelaient, péremptoires, les petits maîtres du structuralisme. Il y a de l’indicible. Et c’est même parce qu’il y a de l’indicible qu’il y a littérature. C’est parce qu’il y a de l’indicible qu’il y a humanité, accueil possible de l’autre. Si tout était dicible, – transparent, traduisible, échangeable – tout serait dit depuis longtemps et nous n’en ferions pas tant d’histoires. Mais justement : des histoires, non n’arrêtons pas, en tous lieux, dans toutes les cultures, depuis les commencements des temps, d’en raconter, d’en écrire, avec une telle obstination qu’il faut bien supposer à cette manie quelque impérieuse nécessité. Pour approcher l’indicible, le faire affleurer, nous reconduire à son mystère. Nous sommes, pour reprendre la belle expression de Nancy Huston, une « espèce fabulatrice ».

Étrange, si l’on y songe, que la fiction. Elle ne dit pas le vrai, certes, mais elle ne nous dit pas non plus le faux. Elle nous dit quelque chose – elle nous serait, sinon, indifférente, alors que nous la lisons, au contraire, la dévorons, toutes affaires cessantes, avec passion – mais quelque chose qui ne peut pas se dire autrement. Ou, si l’on préfère : ses « sens figurés » ne peuvent être réduits à un sens propre. S’ils pouvaient l’être, la fiction serait ornement, jeu puéril — perte de temps. Or, nous la ressentons comme essentielle. N’avons-nous pas, refermant un grand roman, le sentiment qu’il délivrait sur le monde et sur l’être humain quelque chose d’unique ? Plus, peut-être : qu’il nous donnait à voir l’inconnu du monde, lui donnait un visage, le rendait habitable — nous faisait découvrir l’autre, en nous.

Ni le vrai, ni le faux. Il oblige donc à supposer un autre mode de connaissance que la connaissance discursive, qui serait le propre de l’imagination – il oblige à penser une imagination créatrice. La science se déploie dans l’espace du Même, puisqu’elle suppose la répétition à l’identique de l’expérience qui fonde la loi. Mais comment penser l’Autre, sans le réduire au Même ? Nous ne pouvons pas le « connaître » mais nous pouvons lier connaissance avec lui, l’accueillir, et, ce faisant, découvrir l’autre nous. Par l’imaginaire, par le jeu mouvant de nos fictions. Et cela est immense. En elles se jouent donc notre entrée en humanité, naît et croit la possibilité d’un « être ensemble » autrement plus riche que celui simplement régi par la loi – condition même d’une loi commune acceptée.

Si telle œuvre écrite il y a des siècles, dans une autre culture, peut me toucher encore, quand les temps ne sont plus qui la virent naître, ses contextes abolis dont par ailleurs je ne sais rien, c’est donc qu’il est en elle quelque chose d’irréductible aux conditions de son énonciation, capable de vaincre la mort et l’usure du temps, et, par-delà les bornes étroites des cultures, de parler encore au présent de chacun. Ne dit-on pas que l’on reconnaît les œuvres d’art véritables en ce qu’elles ont « vaincu l’épreuve du temps » ? Mais si transcendance il y a de l’œuvre d’art, s’impose l’évidence que celle-ci procède d’une dimension de transcendance en son créateur, d’un pouvoir en lui (et donc dans ses lecteurs, c’est à dire en tout homme) de traverser les âges et les cultures. Et la puissance des œuvres serait de nous reconduire continûment à cette dimension en nous que tout, dans l’ordinaire des jours tend à nous faire oublier.

Bien futiles, sans doute, aux yeux des esprit forts, paraîtrons nos interrogations sur les enjeux de la littérature : l’heure, à les en croire, serait aux « choses sérieuses ». Face aux discours qu’ils agitent en leur théâtre d’ombre, recettes illusoires et slogans fatigués, ne craignons pas d’affirmer que le poème en nous, le foisonnement de nos fictions, est ce qui nous reconduit à l’essentiel, dans le chaos des temps présents : qu’il est en l’homme une dimension de grandeur que n’épuise pas le « consommer » et le « produire », une puissance de création, une verticalité, qui le fonde en son humanité. Rien, donc, n’est plus urgent, aujourd’hui, et nécessaire que le roman !

Aucune pensée des temps nouveaux, aucune politique, aucune philosophie ne vaudront si elles ne se bâtissent pas sur cette idée plus vaste de l’être humain, à laquelle il nous reconduit obstinément. En 1981, dans un essai intitulé Le Paradis perdu je faisais le pari, « que sur les ruines de l’Age théorique, pouvait advenir un nouvel Age de la fiction » Ce n’est rien de dire que mon propos ne fut pas entendu. Plus de 30 ans plus, pourtant, je ne suis pas sûr de m’être trompé."

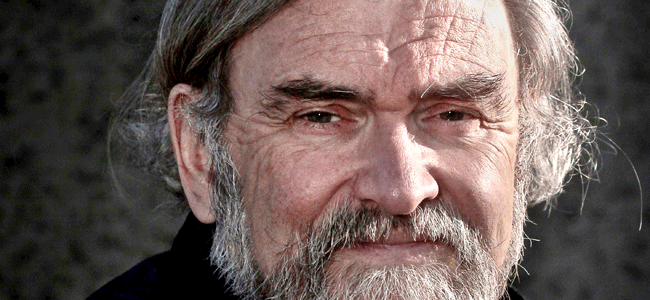

Michel Le Bris