TEMPS FORTS DU SAMEDI : Après-midi

République, laïcité — et culture (s) ?

22 mai 2015.

GRAND APRÈS-MIDI, SAMEDI À PARTIR DE 14H À L’AUDITORIUM

D’évoquer, il y a peu, une France plurielle déclenchait un concert de protestations : remise en cause du pacte républicain, de la citoyenneté, de la laïcité ! Mais que vaut un modèle qui ne produit plus guère que de l’exclusion ? « Plus de République », « plus de laïcité », martèle-t-on, comme des vertus qu’il suffirait de retrouver. Oui certes : qui n’en serait pas partisan ? Encore faut-il s’entendre sur le sens des mots. Car si la réponse donnée est précisément le problème, nous avons peu de chances d’avancer... Comment s’est construite la France ? Passionnants, de ce point de vue, sont les travaux de Mona Ozouf. Comment la France continue-t-elle de se construire ? La citoyenneté suffit-elle à fonder de l’être ensemble ? Redonner chair au social et à la laïcité, n’exige-t-il pas d’imaginer l’espace d’un dialogue entre les cultures, où accueillir, apaiser la violence des convictions, per- mettre comme le disait Rushdie, « l’échange de nos douleurs respectives » ? Avec Mona Ozouf, Pascal Blanchard, Abdennour Bidar, Benjamin Stora et Michel Le Bris.

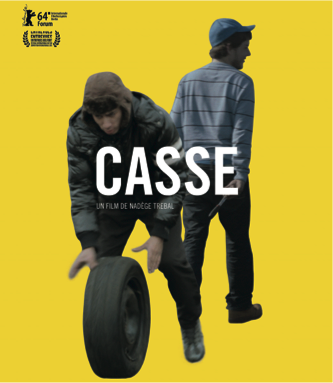

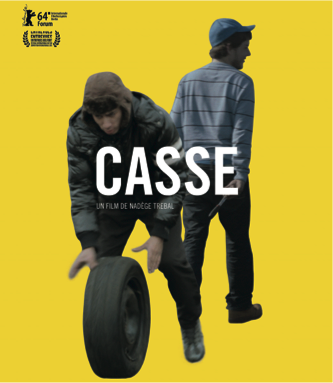

Suivi du film Casse de Nadège Trébal.

► Samedi à 15h45, Auditorium

Une casse automobile, en banlieue, où des hommes désossent des voitures

en partageant leurs rêves, leurs espoirs, leur histoire. Des clients échoués là farfouillent au milieu des épaves. Fragments de vie saisis en son direct, avec pudeur et sensibilité par Nadège Trébal. La casse comme le monde même, en réduction...

Et d’une superbe rencontre : "D’une France Une et plurielle"

► Samedi à 17h30, Auditorium

Plurielle est la France, et depuis l’origine, construite sur une étonnante diversité de régions qui persiste aujourd’hui, preuve que l’on n’en finit pas si aisément des cultures comme ciment de « l’être ensemble ». La France est plurielle, aussi, du fait de son histoire coloniale et des flux migratoires qui en découlent, irruption de l’Autre et de l’Ailleurs dans l’espace français, le bousculant, le transformant, l’enrichissant, et ce, depuis plus d’un siècle. Une histoire douloureuse, chaotique, procédant par convulsions et crises multiples, certes — mais si l’on s’acceptait enfin dans cette diversité, quel fantastique atout ce pourrait être, pour la chance d’une « pensée monde » française ! Avec Karim Madani, Marc Cheb Sun, Pascal Blanchard, Audrey Pulvar

DERNIER OUVRAGE

Essais

Pour l’amour des livres

Grasset - 2019

« Nous naissons, nous grandissons, le plus souvent sans même en prendre la mesure, dans le bruissement des milliers de récits, de romans, de poèmes, qui nous ont précédés. Sans eux, sans leur musique en nous pour nous guider, nous resterions tels des enfants perdus dans les forêts obscures. N’étaient-ils pas déjà là qui nous attendaient, jalons laissés par d’autres en chemin, dessinant peu à peu un visage à l’inconnu du monde, jusqu’à le rendre habitable ? Ils nous sont, si l’on y réfléchit, notre première et notre véritable demeure. Notre miroir, aussi. Car dans le foisonnement de ces histoires, il en est une, à nous seuls destinée, de cela, nous serions prêt à en jurer dans l’instant où nous nous y sommes reconnus – et c’était comme si, par privilège, s’ouvrait alors la porte des merveilles.

Pour moi, ce fut la Guerre du feu, « roman des âges farouches » aujourd’hui quelque peu oublié. En récompense de mon examen réussi d’entrée en sixième ma mère m’avait promis un livre. Que nous étions allés choisir solennellement à Morlaix. Pourquoi celui-là ? La couverture en était plutôt laide, qui montrait un homme aux traits simiesques fuyant, une torche à la main. Mais dès la première page tournée… Je fus comme foudroyé. Un monde s’ouvrait devant moi…

Mon enfance fut pauvre et solitaire entre deux hameaux du Finistère, même si ma mère sut faire de notre maison sans eau ni électricité un paradis, à force de tendresse et de travail. J’y ai découvert la puissance de libération des livres, par la grâce d’une rencontre miraculeuse avec un instituteur, engagé, sensible, qui m’ouvrit sans retenue sa bibliothèque.

J’ai voulu ce livre comme un acte de remerciement. Pour dire simplement ce que je dois au livre. Ce que, tous, nous devons au livre. Plus nécessaire que jamais, face au brouhaha du monde, au temps chaque jour un peu plus refusé, à l’oubli de soi, et des autres. Pour le plus précieux des messages, dans le temps silencieux de la lecture : qu’il est en chacun de nous un royaume, une dimension d’éternité, qui nous fait humains et libres. »

- “Du grenier breton où le gamin plonge tête la première dans La Guerre du feu, jusqu’à la découverte en bibliothèque du Dernier des Mohicans et de Moby Dick, flibustiers et explorateurs, pionniers et cannibales sont réunis ici pour rappeler la puissance de la lecture sur un enfant solitaire.” Télérama

- “Ce nouvel opus est à la fois une autobiographie et un essai. Une ode à l’écriture et aux écrivains. Michel Le Bris fait de la lecture une nécessité, une urgence pour se construire soi-même. La littérature est aussi un engagement et une bataille pour la culture, essentielle à la démocratie.” France Inter

- "Pour l’amour des livres participe de belle manière à cet hommage choral que les écrivains ont rendu au fil du temps afin de s’acquitter de leur dette envers une littérature qui leur a tant apporté." Zone Critique

DERNIER OUVRAGE

Essais

Olympisme, une histoire du monde. Des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La Martinière - 2024

Cet ouvrage de référence sur les 30 Jeux Olympiques d’été, de 1896 à 2024, rend hommage aux athlètes à travers plus de mille images exceptionnelles. Une soixantaine de spécialistes, français et internationaux, offrent en parallèle un panorama complet de chacune des olympiades et proposent une « histoire-monde » résolument transnationale de l’olympisme moderne. Au cours de ces 130 années de Jeux Olympiques se dessinent les grandes mutations de nos sociétés et leurs enjeux politiques, économiques et culturels.

Ce catalogue de l’exposition présentée au Palais de la Porte Dorée d’avril à septembre 2024 retrace la construction des États-nations, l’émergence de la culture de masse, l’entre-deux-guerres marqué par l’opposition entre totalitarisme et démocratie, la Guerre froide, les vagues de décolonisation ou encore les revendications des minorités et des pays émergents. Il évoque aussi la mondialisation économique et le gigantisme des Jeux Olympiques d’aujourd’hui, la reconnaissance du paralympisme, sans oublier d’aborder les questions éthiques et sociétales qui traversent le mouvement olympique en ce XXIème siècle.

DERNIER OUVRAGE

Essais

Pour rendre la vie plus légère

Stock - 2020

"Pourquoi la littérature ? Parce que la littérature nous pourvoit de dons que nous n’avons pas. Elle nous pourvoit immédiatement de l’ubiquité. Grâce à la littérature, nous vivons dans des pays, des villes où nous n’avons jamais posé le pied. Grâce à la littérature, nous pouvons reculer vers des époques révolues. Il y a une sorte d’immense liberté que donne la pratique des livres, et que nous n’avons pas. La démultiplication de l’existence dans la littérature est une chance précieuse". Ce volume contient les principales émissions faites par Mona Ozouf à "Répliques" , sous la direction d’Alain Finkielkraut : sur les femmes et la singularité de leur écriture ; sur les livres comme "patrie" ; sur la galanterie française ; sur la civilité ; sur le Panthéon ; sur la Révolution française ; sur Henry James ; sur George Eliot. Les partenaires avec lesquels elle dialogue ici sont Diane de Margerie, Claude Habib, Pierre Manent, Geneviève Brisac, Philippe Belaval, Philippe Raynaud, Patrice Gueniffey. C’est tout un parcours intellectuel qui est ici dessiné, depuis ses travaux fondateurs sur la Révolution française jusqu’à ce qu’elle appelle ses "échappées belles" en littérature. Mona Ozouf est une "figure aussi discrète que rayonnante de la scène intellectuelle française", comme l’écrit Jean Birnbaum dans Le Monde. A bonne distance de tous les enrôlements et de toutes les assignations identitaires, elle maintient inébranlable le souci d’une ligne originale.

Entretiens avec Alain Finkielkraut, dans l’émission Répliques

— -

Revue de presse :

- « La restitution d’entretiens radiophoniques est un pari risqué, mais il fonctionne excellemment tant l’art de la conversation et la maîtrise de la langue sont ici à leur sommet » (Eugénie Bastié, Le Figaro)

DERNIER OUVRAGE

Essais

Les Passeurs

Les liens qui libèrent - 2016

« Je suis, tu es, vous êtes, nous sommes Tisserands », c’est-à-dire de ceux qui œuvrent aujourd’hui à réparer tel ou tel pièce du grand tissu déchiré du monde humain : fractures sociales, conflits religieux, guerres économiques, divorce entre l’homme et la nature, etc… Après le succès de la « Lettre ouverte au monde musulman » – plus de 20.000 ex – Abdennour Bidar a décidé de mettre à l’honneur et de « relier tous ces relieurs » qui réparent et construisent le monde de demain.

DERNIER OUVRAGE

Essais

Les clés retrouvées

Stock - 2014

Lorsque la mère de Benjamin Stora est décédée en 2000, il a découvert, au fond du tiroir de sa table de nuit, les clés de leur appartement de Constantine, quitté en 1962. Ces clés retrouvées ouvrent aussi les portes de la mémoire. La guerre est un bruit de fond qui s’amplifie soudain. Quand en août 1955, des soldats installent une mitrailleuse dans la chambre du petit Stora, pour tirer sur des Algériens qui s’enfuient en contrebas, il a quatre ans et demi et ne comprend pas. Quelques années plus tard, quand ses parents parlent à voix basse, il entend les craintes et l’idée du départ. Mais l’enfance et la vie alors sont en même temps pleines de gaité et de chaleur. Les souvenirs de Benjamin Stora sont visuels, colorés, sensuels. Il raconte la douceur du hammam au milieu des femmes, les baignades à la plage de Philippeville (aujourd’hui Skikda), le cinéma du quartier où passaient les westerns américains, la saveur des plats et le bonheur des fêtes.

Ces scènes, ces images révèlent les relations entre les différentes communautés, à la fois proches et séparées. Entre l’arabe quotidien de la mère et le français du père, la blonde institutrice de l’école publique et les rabbins de l’école talmudique, la clameur des rues juives et l’attirante modernité du quartier européen, une histoire se lit dans l’épaisseur du vécu.